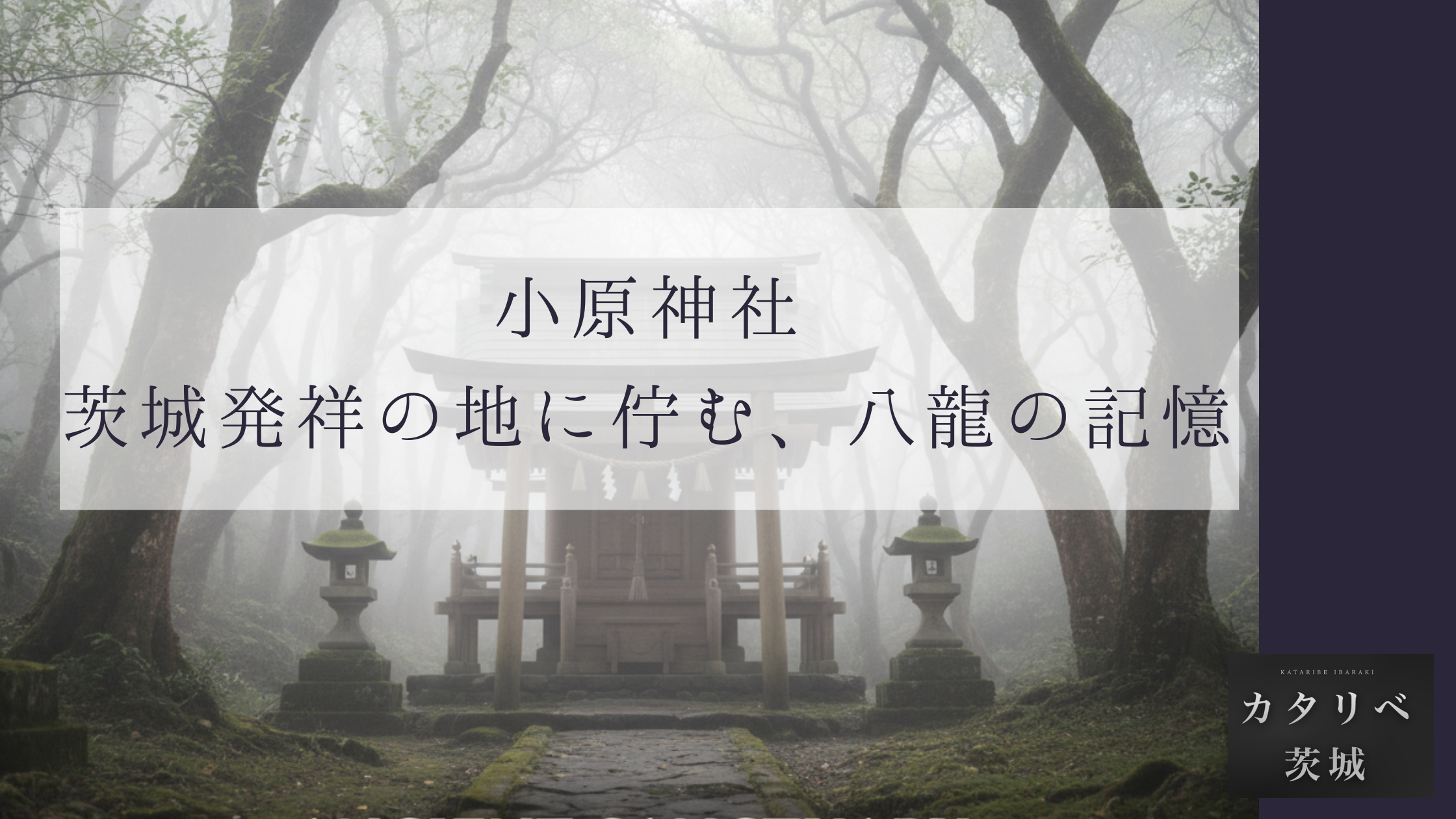

田んぼが広がるのどかな風景の中、突如として現れる鬱蒼とした小さな杜。

足を踏み入れると、空気が変わる。

境内を覆う巨木たちが、何世紀もの記憶を宿しているかのように、訪れる者を見下ろしている。

ここは「八龍神社」とも呼ばれる。

なぜ八龍なのか。

その答えは、時の流れの中に溶けてしまったのかもしれない。

二つの名、三つの神

小原神社という名を持つ社は、この笠間の地に二つ存在する。

一つは、この「八龍神社」の別名を持つ社。

もう一つは、「香取神社」とも呼ばれる社。

同じ名でありながら、異なる系統を持つ神々が祀られている。

この八龍神社の御祭神は、高龗神(たかおかみのかみ)、闇龗神(くらおかみのかみ)、そして建速素盞嗚命(たけはやすさのおのみこと)。

龍を司る二柱の神と、嵐の神スサノオ。

水と龍、そして荒ぶる力。

この組み合わせに、八龍の名の痕跡が見える。

境内に立つ石碑には、永徳元年(1381年)、富田左内道正が「鹿島の神」を奉迎したと刻まれている。

鹿島神宮の武甕槌命との繋がりは定かではないが、神紋は共に三つ巴。

茨城、その名の始まり

この小原の地には、もう一つの伝承が眠っている。

「ここが、茨城という名の発祥である」

713年に編集され、721年に成立した『常陸国風土記』には、那珂郡の項に「茨城の里(うばらきのさと)」の記述がある。

茨城の里。此より北に高き丘あり。名を晡時臥山といふ。古老のいへらく、兄と妹二人ありき。兄の名は努賀毗古、妹の努賀毗咩といふ。時に、妹、室にありしに、人あり、姓名を知らず、常に就て求婚ひ、夜来りて昼去りぬ。

出典元 常陸国風土記

その場所こそが、この笠間市小原付近だという。

うばらき が おばら へ、そして 小原 へ。

言葉は姿を変え、土地に根付いていく。

茨城県という広大な地の名の源流が、この静かな神社の近くにあるのだとしたら。

この小さな杜は、県全体の記憶の始点なのかもしれない。

蛇の伝承と龍の影

近くの「くれふしの里」には、蛇にまつわる逸話が残る。

蛇は古来、水神の使いとされてきた。

龍もまた、水を司る存在。

八龍神社という名、龍神を祀る二柱、そして蛇の伝承。

これは偶然だろうか。

小原城本丸跡の北東に位置するこの社は、かつて何を守護していたのだろうか。

城の鬼門を守る存在だったのか。

それとも、もっと古い、土地そのものの記憶を宿す聖地だったのか。

巨木が語る時間

境内のシンボルは、天を突く欅(ケヤキ)。

昭和56年2月12日、笠間市の天然記念物に指定された「ケヤキ1号」は、何百年もの時を生き抜いてきた。

その隣には、やはり天然記念物の杉の大木。

こちらは、昭和56年9月10日に友部町の天然記念物に指定とある。

小さな境内は、さながら小さな原生林のよう。

田園風景の中に突如現れるその姿は、異世界への入口のようにも見える。

小原神社は、観光地化されていない。

派手な看板もなければ、土産物店もない。

だからこそ、この場所には本物の静けさがある。

八龍が何を意味していたのか。

茨城という名がどう生まれたのか。

この地で何が祈られてきたのか。

答えは、風の中に、木々の間に、石碑の文字の欠けた部分に、静かに残されている。

小原神社(八龍神社)基本情報

所在地

〒309-1701 茨城県笠間市小原2234

御祭神

高龗神、闇龗神、建速素盞嗚命

神紋

三つ巴

天然記念物

ケヤキ(笠間市指定)、スギ(旧友部町指定)

アクセス

JR内原駅よりバス「内原駅北出会いの広場公園」下車、徒歩約15分

訪問のポイント

- 境内は小規模だが、巨木の迫力は圧巻

- 田園地帯にあり、静寂な雰囲気

- 歴史的背景を知ってから訪れるとより深く味わえる

コメント